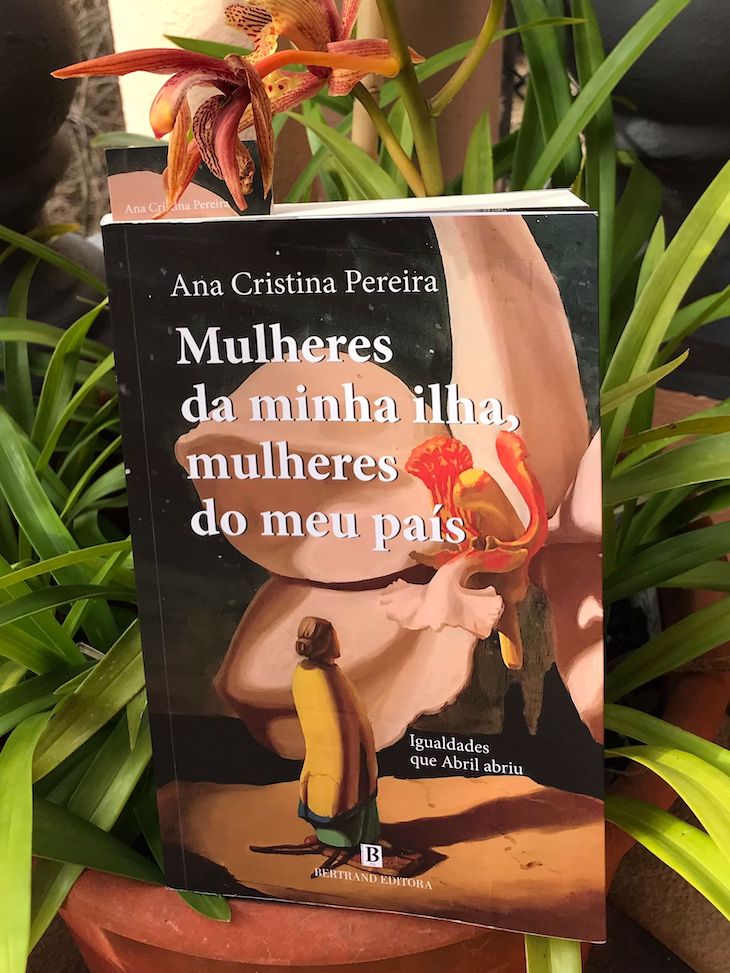

“Mulheres da minha ilha, mulheres do meu país”, da jornalista Ana Cristina Pereira, é um livro que surge como “um livro-viagem”. Com a ilha da Madeira – onde nasceu – como cenário de fundo dessa “viagem”, o livro traz-nos uma série de histórias, de mulheres, que servem de testemunho do legado de Abril de 1975 e um “processo de construção e desconstrução da desigualdade de género”.

Nesta entrevista, vamos conhecer melhor este livro (que aconselho que leiam!) e a sua autora, que é jornalista do Público e especialmente dedicada a escrever e a dar voz a “grupos mais vulneráveis”, sobre exclusão social e direitos humanos. “Há muitíssimas (mulheres) que fazem ou fizeram um trabalho intenso de que não têm o reconhecimento merecido”, afirma a autora.

Fotos de Ana Cristina Pereira por © Paulo Pimenta

“Procurei, mas não encontrei livros que contassem a história de mulheres como a minha mãe, que fez o que pôde para que eu tivesse hipótese de estudar, de decidir a minha vida. Fiquei com vontade de fazer um”, Ana Cristina Pereira.

Mulheres em Viagem (MEV, Susana Ribeiro): Onde nasceste? E quando vieste morar para o continente?

Ana Cristina Pereira (ACP): Nasci no Hospital Cruz de Carvalho, no Funchal, no dia 9 de Abril de 1975, um dia de grande tensão, como eram tantos no chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC). Os jornais referem uma manifestação de produtores de cana-de-açúcar à porta do Palácio do Governo e dizem que o anúncio de uma série de greves suscitara um boato de greve geral de tal ordem que houve uma corrida ao abastecimento.

Cresci num ambiente rural, em São Vicente, no norte da ilha da Madeira. A minha alegria era ler. Não havia livros lá em casa. Comecei por frequentar a biblioteca itinerante da Gulbenkian e descobri a biblioteca fixa. Já adolescente, mudei-me para o Funchal para fazer o ensino secundário e, a seguir, para Braga para o ensino superior. Findo o curso de Comunicação, mudei-me para o Porto, onde moro até hoje. Costumo dizer que São Vicente é a minha aldeia e o Porto a minha cidade.

MEV: Soubeste desde sempre que querias ser jornalista? Ou tiveste outro sonho para profissão?

ACP: Não me lembro de ter querido ser outra coisa. Na infância, enfiava uma batata num garfo para simular um microfone e entrevistava as minhas primas. Quando a minha prima Zeferina me falou da sua disciplina de Jornalismo deu-me o que precisava para entender o caminho a fazer. O meu pai não gostou da ideia no início. As jornalistas eram demasiado livres para a sua moral conservadora. Mas a verdade é que, na hora de me candidatar ao ensino superior, não interferiu.

MEV: Porque quiseste ser jornalista? Isso mantém-se?

ACP: Primeiro, era a curiosidade, a vontade de contar histórias, a ligação à leitura, à escrita. Depois, é que veio a noção de que o jornalista tem o direito/dever de se informar bem para bem informar e desse modo contribui para criar consciência crítica, formar opinião pública fundamentada, o que é essencial em Democracia.

Com naturalidade, dediquei-me muito cedo a temas relacionados com os grupos mais vulneráveis. Escrevo muito sobre crianças, mulheres, idosos; pessoas pobres, pessoas dependentes de substâncias, pessoas reclusas, pessoas de etnia cigana, pessoas migrantes, pessoas com deficiências, pessoas LGBT+. É um jornalismo sobre exclusão social e direitos humanos praticado o mais possível no terreno, ouvindo o que as pessoas têm a dizer sobre os assuntos que lhes dizem respeito. Pode ser emocionalmente muito exigente, consumir muito tempo e energia, mas é bastante gratificante. Não me imagino a deixar o jornalismo, o que não me impede de explorar outras formas de contar.

MEV: Que livros já escreveste?

ACP: “Meninos de Ninguém” (2009), sobre crianças e jovens desprotegidos. “Viagens Brancas” (2011), sobre produção, tráfico e consumo de cocaína, no feminino. “Movimento Perpétuo”, (2016) que aborda 100 anos de migrações portuguesas. E este “Mulheres da minha ilha, mulheres do meu país” (2022), que usa a Madeira como microcosmos para abordar a participação das mulheres na vida económica, social e cultural e sublinhar a transformação que ocorreu em Portugal dos últimos 50 anos.

Também sou co-autora dos livros “Desafios – Direitos das Mulheres na Guiné-Bissau” (2012), que co-assino com Nelson Constantino Lopes, “Todas as Vozes/All the Voices (2014), que co-assino com Mike Jempson, e, “Mulheres de São Tomé e Príncipe” (2018), que co-assino com Dário Pequeno Paraíso. Estes três livros e outros colectivos resultam de trabalho voluntário que vou fazendo.

MEV: Também fazes escrita para teatro. Como começou essa experiência? Quais os maiores desafios?

ACP: De um desafio da encenadora Luísa Pinto nasceu a primeira peça, “Onde o frio se demora”, co-produzida pela Narrativensaio e pela Casa das Artes de Famalicão, que aborda a violência contra as mulheres, nas relações de intimidade. A segunda peça, “Agora é diferente”, produzida pela Feiticeiro do Norte, foi um desafio do actor/encenador Élvio Camacho e da actriz Paula Erra. Trata de questões relacionadas com orientação sexual, identidade de género, expressão de género.

É um exercício curioso. Tendo uma formação jornalística e um percurso jornalístico fico presa à ideia de verdade. A escrita é, em mim, sempre uma experiência com a verdade, parafraseando o Paul Auster. Felizmente colaborei com pessoas que, sem trair esse princípio, sabem criar a magia do teatro.

Estou agora a experimentar documentário animado. Estive a apoiar a pesquisa do filme “O teu nome é”, do Paulo Patrício, em torno da morte da Gisberta Salce, às mãos de um grupo de adolescentes. E escrevi o meu primeiro argumento sobre um homem declarado inimputável. É toda uma aprendizagem.

MEV. Consideras que as mulheres, apesar de serem uma maioria, foram um grupo silenciado (ou ainda são)?

ACP: Foram completamente silenciadas. Felizmente, nas últimas décadas tem havido um esforço para mudar isso. Em Portugal só começa a acontecer no pós-25 de Abril de 1974. Não se pense, todavia, que o problema, entretanto, desapareceu. Basta olhar para a lista de colunistas de qualquer jornal ou para a lista de comentadores de qualquer estação de rádio ou canal de televisão. Sucessivos estudos têm mostrado que as mulheres são muitíssimo menos vezes fonte de notícias. Até porque, embora representem cerca de metade da força laboral e tenham mais estudos em média, continuam sub-representadas nos lugares de prestígio e de decisão política e económica.

MEV: Se pudesses descrever o livro “Mulheres da minha ilha, mulheres do meu país” em apenas algumas linhas, o que dirias?

ACP: É uma viagem num tempo e num lugar. Conta histórias individuais de mulheres de diferentes idades e classes sociais, mas inseridas no contexto – o do arquipélago, com a sua paisagem, as suas tradições, a sua economia, a sua história, e o do país, com os seus processos históricos de construção de desigualdade e de construção de igualdade.

MEV: Porque decidiste escrever este livro?

ACP: Escrevi um artigo para o Fronteiras XXI, “Uma Revolução dentro de casa”, que conta a mudança do país a partir da história da minha família. Procurei, mas não encontrei livros que contassem a história de mulheres como a minha mãe, que fez o que pôde para que eu tivesse hipótese de estudar, de decidir a minha vida. Fiquei com vontade de fazer um. Idealizei repetir a viagem que a jornalista Maria Lamas fez entre 1948 e 1950 e que deu origem ao livro “Mulheres do meu país”. Entretanto, fui para a Madeira fazer uma série de reportagens a propósito dos 600 anos de povoamento. Já no Porto, a Madeira acabou por se impor como uma espécie de laboratório. E tive de voltar. No livro, assumo o que o historiador Alberto Vieira chamava “nona ilha”, a diáspora, acabo por falar com mulheres que vivem no continente e no estrangeiro.

MEV: Porque é importante dar voz a mulheres “comuns”?

ACP: Acho que tem havido um esforço para recuperar a memória de mulheres com relevância histórica, como a Ana de Castro Osório, a Carolina Beatriz Ângelo, a Adelaide Cabete, a Maria de Lurdes Pintassilgo. E há vontade, nos média, de dar visibilidade a mulheres que rompem barreiras, que são as primeiras a exercer este ou aquele cargo, a derrubar esta ou aquela barreira. Isso é óptimo, mas não chega. Essas mulheres não são representativas do seu tempo. Elas estão à frente. Ir além das pessoas que se destacam, que lideram os movimentos, entrar no quotidiano das pessoas comuns, na vida de todos os dias, permite perceber como tudo se articula, como todos importam no processo de mudança.

Fui à procura de agricultoras, bordadeiras, empregadas de limpeza, floristas, guias turísticas, educadoras de infância, enfermeiras, professoras, biólogas, engenheiras, jornalistas, artistas, mulheres comuns e extraordinárias que me falassem dos seus medos, dos seus sonhos, das suas lutas. E cruzei as suas histórias com a história do arquipélago e com a história das mulheres em Portugal.

MEV: Qual foi a maior dificuldade de teres de escrever sobre pessoas que são tão próximas?

ACP: Só três capítulos são protagonizados por pessoas que me são próximas e isso fica claro para os leitores. Respondendo à tua pergunta, a relação de confiança propicia conversas mais profundas, mas continua a haver uma fronteira que é preciso respeitar. Tive sempre presente que não podia escrever detalhes que soubesse, mas não me tivessem sido confiadas naquelas entrevistas em concreto.

MEV: No livro, há questão da melhor parte do frango para o homem, porque era ele que trabalhava mais. As mulheres davam o melhor ao marido e aos filhos (rapazes)… São necessárias várias gerações para se fazerem mudanças tão estruturais. Vi que foi algo que te fez pensar.

ACP: Isso de que trabalhava mais és tu que estás a dizer (risos). Para mim, não é uma questão da “melhor parte”, é uma questão de direito a escolher. O homem era (e em muitos sítios continua a ser) o primeiro a ser servido e, portanto, o primeiro a escolher a peça que queria comer. A mulher era (e em muitos sítios continua a ser) a última. Ela comia a parte que sobrava, quando sobrava. E isso é revelador da assimetria de poder. Vejo isso com a minha mãe. Noto que já não sou assim, que me coloco num plano de igualdade, que sinto que também tenho direito de escolher. E questiono-me como será com a minha sobrinha porque nada está garantido.

MEV: O que mais mudou no universo feminino com o 25 de Abril de 1974?

ACP: Temos que ter presente que foi uma mudança radical para todos. Acabou a Guerra Colonial, o voto tornou-se livre e universal, veio a liberdade de reunião, de associação, de expressão, de imprensa. Ainda em 1975, o divórcio passou a ser possível, mesmo para quem se tinha casado pela igreja.

No que às mulheres diz respeito, houve uma alteração profunda do quadro legal, com a Constituição de 1976, o Código Civil de 1977, o Código Penal de 1982. Uma série de leis discriminatórias foram caindo. Foi o caso das que impediam as mulheres de exercerem determinas profissões, da que as forçava a pedir autorização ao marido para viajar, da que dava ao marido o direito de abrir a sua correspondência.

No fundo, acabou o estatuto de minoridade que as mulheres tinham. Mas não basta decretar o fim do poder marital, instituir o casamento baseado na igualdade de direitos e deveres, decretar que as mulheres podem escolher a sua profissão e administrar os seus bens. Não nos podemos esquecer que tudo isso aconteceu numa sociedade conservadora, supersticiosa, com elevadíssimos níveis de pobreza e baixíssimos níveis de escolaridade. E as transformações profundas levam o seu tempo.

MEV: O livro mostra que as diferentes gerações se vão moldando: há a abertura de áreas da sociedade que estavam vedadas às mulheres… E os desejos das mulheres de terem uma vida “melhor”, ou pelo menos diferente.

ACP: O investimento no Serviço Nacional de Saúde e na educação pública, propiciados pela instauração da Democracia, mas também pela entrada na União Europeia e pelos sucessivos quadros comunitários de apoio, foram fundamentais. Muitas mulheres viram na educação uma oportunidade de emancipação. Analisando as estatísticas, é impressionante a rapidez com que as mulheres se tornaram maioria nos bancos das universidades. Para muitas das que não tiveram oportunidade de estudar, a emigração revelou-se outra grande via de ganhar independência económica.

Estamos em 2022 e ainda temos as mulheres com uma carga brutal de trabalho em casa além do trabalho exterior.

As mulheres foram rápidas a avançar no mercado de trabalho, mas os homens estão a ser lentos a assumir uma parte do trabalho não pago relacionado com a casa e com a família. Sucessivos estudos mostram que isso tem consequências negativas para as mulheres. Ficam, por exemplo, com menos disponibilidade para praticar um desporto ou alimentar um hobby, o que pode levar a mais problemas de saúde na velhice. Também podem ficar com menos disponibilidade para aceitar um desafio profissional que obrigue a viajar ou a trabalhar até tarde com frequência, o que tem consequências nos salários e mais tarde nas reformas. Mas a verdade é que, por preconceito, muitas nunca chegam a ser convidadas para cargos de chefia, mesmo que tenham mais qualificações do que os colegas homens.

Mulheres Em Viagem: O que achas prioritário trabalhar, no sentido de haver uma maior igualdade de género em Portugal?

Ana Cristina Pereira: Há muitas frentes. A prioritária, para mim, é a luta contra a violência doméstica e de género. É preciso investir na prevenção sempre. E é preciso responsabilizar mais quem agride. É preciso continuar a investir nas respostas às vítimas. O número de apartamentos de transição, por exemplo, é reduzidíssimo.

MEV: Dizermos que somos feministas é quase “perigoso” hoje-em-dia. A palavra tornou-se uma ameaça quase. O que tens a dizer sobre isso?

ACP: O que noto é que nos últimos anos, em Portugal, há cada vez mais mulheres que se assumem como feministas. Têm surgido novos colectivos e associações. Organizam-se mais eventos do que nunca. Nas últimas décadas houve muitas conquistas e em várias partes do mundo há quem queira voltar atrás. Há oposição de homens que não querem perder estatuto/poder/privilégio e de mulheres que têm machismo internalizado e que estão sempre prontas para criticar as feministas. Nada de novo. A história mostra que aconteceu o mesmo noutras épocas. Exemplos como o Irão ou a Polónia provam que nada está garantido. Por tudo isto é importante sabermos de onde vimos, qual é a nossa história.

MEV: Que mulheres consideras que foram importantes para o feminismo e não são assim tão conhecidas? Vais referindo algumas no livro.

ACP: Algumas das poucas que são conhecidas parecem estar hoje a ganhar uma nova visibilidade. É o caso da jornalista Maria Lamas. Há um entusiasmo renovado em torno do livro “Mulheres do meu país”, um trabalho que foi uma espécie de resposta à proibição da actividade do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, de que Maria Lamas foi a última presidente. A realizadora Raquel Freire, por exemplo, fez um filme e uma minissérie que comunica com o nome do livro. A realizadora Marta Pessoa e a escritora Susana Moreira Marques fizeram um documentário a tentar entendê-lo, “Um nome para o que sou”.

É também o caso de Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta, autoras das “Novas Cartas Portuguesas”, que foi publicado há 50 anos, apreendido, dando origem a uma onda de solidariedade internacional. O meu livro procura responder a uma pergunta lançada aí: “E de nós, o que faremos?” A Luísa Marinho e a Luísa Sequeira acabam de fazer um documentário em torno do livro, a que chamaram “O que podem as palavras”.

Multiplicam-se os esforços, embora em pequeníssima escala, para avivar memória. A Maria José Ribeiro, co-fundadora do Movimento Democrático das Mulheres, por exemplo, acabou de ser agraciada com uma medalha de mérito da cidade do Porto. A Fina d’Armada, especialista em História das Mulheres, acaba de ser integrada numa colecção de cadernos lançada pela Cais, da qual também fazem parte a Beatriz Ângelo, as Três Marias e a Maria de Lurdes Pintassilgo.

De todas as feministas que já não estão entre nós, a que mais me marcou foi a Teresa Rosmaninho. Quando a conheci, em 2000, estava no princípio da minha carreira jornalística. Ela estava a coordenar o Inovar, o projecto com o qual se começou a criar salas de atendimento às vítimas nas esquadras da PSP e nos postos da GNR, a dar formação aos polícias para melhor lidar com este tipo de crime, a incentivar a criação de serviços especializados. Mantivemos contacto. Estava na origem do Porto D’Abrigo, uma casa-abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica que abriu no Porto em 2004. Acompanhei depois os seus vários projectos. Deixaram semente, por exemplo, em matéria de prevenção nas escolas e serviços de proximidade de atendimento às vítimas. Não percebo como é que o Porto ainda não tem uma rua com o nome da Teresa Rosmaninho.

Algumas figuras históricas do feminismo continuam activas. A Manuela Tavares, estudiosa dos direitos das mulheres e co-fundadora da UMAR, por exemplo, é importantíssima. Uma vida inteira de dedicação. Há muitíssimas que fazem um trabalho intenso de que não têm o reconhecimento merecido. A Guida Vieira, uma das mulheres retratadas no livro, que foi presidente do Sindicato dos Bordados da Madeira e deputada na Assembleia Legislativa Regional, é um exemplo. Ela é conhecida no plano regional, mas desconhecida no plano nacional.

MEV: Os artistas das ilustrações foram escolhidos por razões especiais?

ACP: Tal como as protagonistas do livro, os artistas estão ancorados na Madeira. Quer isto dizer que nasceram lá ou descendem de alguém de lá ou moram lá. São artistas cujo trabalho eu aprecio. Foram desafiados a entrar em diálogo com mulheres que não conhecem na maior parte das vezes, mas com as quais se cruzam naquele território. Há uma ligação entre o trabalho destes artistas e o universo das mulheres que lhes calharam.

Apresentação

Ana Cristina Pereira descobriu cedo que queria ser jornalista. É jornalismo que respira mesmo quando sai do jornal onde trabalha, o Público, e se aventura no mundo dos livros, do teatro ou do cinema. Dedicada a temas de exclusão social e direitos humanos, com gosto pelo trabalho de terreno, num esforço deliberado para trazer as vozes dos mais vulneráveis para as suas peças, costuma dizer que “a reportagem é uma viagem em direcção ao outro”.

Define o seu sétimo livro, “Mulheres da minha ilha, mulheres do meu país” (Bertrand), como um livro testemunho do legado de Abril de 1975, mas também como um livro-viagem. Uma viagem por um lugar, a Madeira, com a sua paisagem, os seus sabores, as suas tradições – o cuscuz, o rum, o bolo de mel, o vinho licoroso, a floresta relíquia, as levadas, os lobos marinhos. E uma viagem por 600 anos de história, com incidência nos últimos 50, desmontando o processo de construção e desconstrução da desigualdade de género.

Mais sugestões de Livros, aqui.